News.at

By Christoph Lehermayr

Marc Schneier: “Meine Familie ist damals aus Österreich in die USA geflohen”

Fast auf den Tag genau vor 75 Jahren: Bilder von gedemütigten Juden, brennenden Gebetshäusern, ersten Deportationen. In NEWS erzählt Marc Schneier, einer der einflussreichsten Rabbiner, wie die “Reichskristallnacht“ seine Familie und ihn prägte…

Das Klirren des Glases. Wie es tausendfach zerbricht, wenn es aus eingeschlagenen Schaufenstern fällt. Wenn es in Scherben vor ausgebrannten Gebetshäusern liegt. Das Klirren des Glases, dieses Geräusch, das man ein Leben lang nicht vergisst.

Selbst, wenn man erst acht Jahre alt war. Ein Bub, im Wien der 1930er-Jahre geboren. Der Vater ein Rabbiner in 16. Generation. Verankert in diesem Land, vertraut mit dieser Umgebung. Bis die Stimmung umschlägt, dieser eine Tag, diese eine Nacht alles verändert. Das Glas, das tausendfach klirrt.

“Mein Vater war dieser achtjährige Bub. Wien war seine Heimat. Die Stadt, in der er aufwuchs. Die Stadt, in der er plötzlich jene Synagoge brennen sah, der sein eigener Vater vorstand.“

Tage des Donners.

Wir sitzen auf der anderen Seite des Atlantiks. In New York, an der feinen Upper East Side, nahe am Central Park und sind doch mitten in Wien. Uns gegenüber sitzt der Mann, der diese Geschichte erzählt. Sein Name: Marc Schneier, Sohn von Arthur Schneier, geboren 1930 in Wien.

“Mein Vater“, sagt Schneier Junior, selbst 54 Jahre alt, “hat oft von dieser einen Nacht erzählt. Der Nacht des klirrenden Glases.“ Reichskristallnacht sollte sie später genannt werden. Ein Begriff, der allzu schnell verdeckt, was in jenen dunklen Stunden vom 9. auf den 10. November 1938 geschehen ist: Im gesamten damaligen nationalsozialistischen Deutschen Reich, zu dessen Teil auch unser Land wenige Monate zuvor geworden war.

Es war ein Pogrom, und dieser aus dem Russischen stammende Begriff beschreibt das Unbeschreibbare besser. Grom, das heißt Donner und Pogrom, das war Zerstörung, Verwüstung, blinde Wut und Hass, geschickt gelenkt und gesteuert. Über 1.400 Synagogen und Gebetshäuser wurden in Brand gesetzt, 42 allein in Wien. Geschäfte und Wohnungen von Juden demoliert, geplündert, beschlagnahmt. Deren Bewohner bereits in den Tagen darauf deportiert, wie Vieh in Züge verfrachtet, die bald nur noch ein Ziel kannten: das KZ.

Doch zuvor spielten sich Szenen ab, die noch heute beim Betrachten der Bilder fassungslos machen: Juden, dazu abkommandiert, die Gehsteige zu schrubben. Mitunter begleitet vom Johlen und Jubeln ihrer einstigen Nachbarn, die nun zusahen, wie die NS-Schergen sie dazu anhielten, die Straßen blank zu putzen.

All das geschah vor 75 Jahren, in dieser Stadt, in diesem Land. “Und, was meinen Vater in all den Jahren, die folgen sollten, am meisten verwunderte“, sagt nun, in diesem Zimmer in New York, sein Sohn, “das war nicht etwa der Hass der einen, sondern das Wegschauen der anderen. Die Tatsache, dass ganz Europa damals nicht sehen wollte, was in seiner Mitte geschah.“

Flucht in die Freiheit.

“Mein Vater, der damals im 8. Bezirk lebte, konnte wenige Tage nach diesen dramatischen Ereignissen mit seiner Mutter flüchten“, erzählt Marc Schneier, “aber sie wählten die falsche Richtung, landeten in Budapest, entgingen trotzdem dem Holocaust und wanderten nach Ende des Krieges in die USA aus.“

End of story, wie der Amerikaner sagt? Nein, der Beginn einer ganz anderen Geschichte, die hier im Jetzt spielt. In diesem Raum in New York genauso wie Österreich.

Schneiers Vater folgte in den USA der Familientradition und wurde selbst Rabbi, sein Sohn tat es ihm Jahre später gleich. Und nun sitzt dieser Marc Schneier, der zu den einflussreichsten und bedeutendsten Rabbinern zählt, in diesem Raum in New York, und die Tür geht auf.

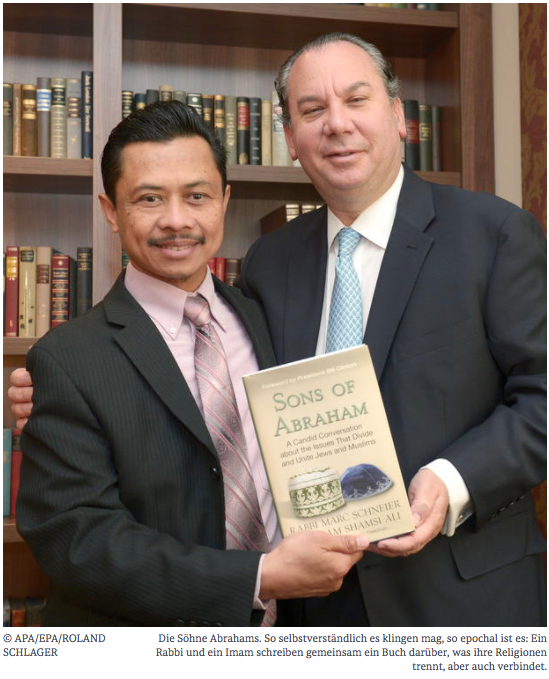

Herein kommt ein Mann, der sein Feind sein könnte. Der sein Feind war. Einer, der ihn hasste, und einer, dem er noch vor Jahren im besten Fall selbst Verachtung entgegengebracht hätte. Herein kommt Imam Shamsi Ali, einer der führenden muslimischen Geistlichen der USA, der der größten Moschee New Yorks vorsteht. Herein kommt Imam Shamsi Ali, ein enger Freund des Rabbi Marc Schneier.

Der Imam hat vom ersten Moment an etwas Gewinnendes in seinem Wesen, etwas Warmes, etwas Mitfühlendes.

Und so mag man es kaum glauben, wenn dieser Imam erzählt, wie er noch vor wenigen Jahren über Juden dachte: “Nämlich genauso wie viele andere Moslems auch. Die Juden, und mit diesem Gedankengerüst wuchs ich auf, sind verantwortlich für all das Schlechte, das uns Muslime in der Welt widerfährt. Es ist ihr Plan, uns leiden zu sehen.“

,Der Plan der Juden…‘

Harte Worte, aber zutiefst ehrlich ausgesprochen. Nicht, wie so oft in der arabischen Welt, nur hinter vorgehaltener Hand getuschelt. Bloß laut gesagt, wenn man annimmt, unter sich zu sein. Antisemitismus, wie er in muslimischen Ländern weit verbreitet ist und sich auch in mancher Gemeinschaft muslimischer Migranten in Europa breit macht.

“Das, was ich einst dachte, ist für viele Muslime unbestritten. Nichts, wofür sie sich schämen oder was sie in Frage stellen würden“, sagt der Imam.

Und auch Rabbi Schneier ist ehrlich, wenn er schildert, wie argwöhnisch er Muslimen einst begegnete: “Denn, was soll man von Menschen halten, von denen man glaubt, dass sie uns Juden hassen, von denen man annimmt, dass sie den Holocaust leugnen und unsere Vernichtung herbeisehnen?“

Und plötzlich sitzen sie nicht nur im selben Raum, sondern begegnen sich mit größtem Respekt, hören einander zu, wägen die Argumente des anderen ab und sind, ja sind beste Freunde?

“Der, von dem ich vor Jahren noch geglaubt hätte, er würde mir am liebsten das Messer ins Herz stechen, ist nun der, dessen Leid meinem Herz Schmerz bereitet“, sagt Rabbi Schneier und blickt zu seinem Gegenüber, “er ist der, für den ich auf die Straße gehe, wenn die Rechte seiner Religion bedroht sind.“

Der Snob und der Dorfjunge.

Was wir an diesem Tag erleben dürfen, 75 Jahre nachdem die Familie des Rabbi Wien in der dunkelsten Stunde unseres Landes verlassen musste, ist die Geschichte der Überwindung des Hasses. Die Geschichte einer wunderbaren Freundschaft. Die Geschichte eines langen Weges.

Es sind zwei Männer, wie sie unterschiedlicher nicht sein könnten. Der eine, Rabbi Schneier, aufgewachsen an der elitären Upper East Side von Manhattan. Der andere, Imam Shamsi, in einem kleinen Dorf in Indonesien. Was sie voneinander dachten, haben sie gesagt, wie sie zueinander fanden, kommt einer Mischung aus Zufall und Intelligenz gleich. Shamsi Ali, der dem nach seiner Bevölkerung größtem islamischen Land, Indonesien, entstammt, kam über Pakistan und Saudi-Arabien als Vorbeter nach New York. Beides nicht gerade Oasen der Toleranz, erschien ihm all die Freiheit dort völlig fremd.

Und dann das Fanal – der 11. September, der Imam kaum angekommen und schon angegriffen. Er muss seine Religion verteidigen, immer und immer wieder auf‘s Neue erklären, dass jene, die glauben, im Namen Allahs zu töten, vom wahren Glauben nichts verstanden hätten. Und schließlich, über den Trümmern der Twin Towers, steht er plötzlich Marc Schneiers Vater gegenüber.

Dem Mann, der als Achtjähriger aus Wien vor der Nazis floh. Und dieser Mann streckt ihm die Hand entgegen. Jahre später tut es ihm sein Sohn gleich. “Nicht einfach so, weil es angebracht war“, sagt er heute, “sondern, weil ich als Mensch gereift bin. Lernte, meine eigene Ignoranz zu überwinden. Denn Ignoranz ist die Quelle des Hasses. Ich beschäftigte mich mit dem Koran und begann zu verstehen. In einer Welt von 14 Millionen Juden und 1,4 Milliarden Moslems macht es Sinn, zu erkennen, dass Juden wie Moslems Söhne und Kinder Abrahams sind, verbunden in einem gemeinsamen Glauben und einem gleichen Schicksal.”

Mein Feind, der Freund.

Imam Shamsi Ali erging es ähnlich. Je länger er in den USA war, je mehr Juden er persönlich traf, desto mehr erkannte er, in welchem Gerüst des Hasses auf sie er aufgewachsen war. “Der Koran ist immer der gleiche“, sagt er nun, “aber es geht darum, wer ihn dir wo erklärt und was du aus ihm machst.“

Der Rabbi und der Imam trafen einander nun häufiger. Begannen allmählich das Förmliche abzulegen und das Freundschaftliche anzunehmen. “Anfangs sprachen wir miteinander, aber bald ging es darüber hinaus, Nettigkeiten auszutauschen und einander auf die Schulter zu klopfen“, sagt Schneier und muss lachen, “wir begannen endlich auch zu streiten, so wie es echte Freunde gerne tun.“

Und bald stand einer für den anderen ein. Erklomm der Rabbi ein Podest auf dem Times Square, vor dem aufgebrachte Muslime gegen eine Anhörung des Senats zum Thema “Moslemischer Terrorismus“ protestierten. Stand dort schließlich Schulter an Schulter mit Imam Shamsi und sagte laut ins Mikrofon: “Heute bin auch ich ein Moslem. Amerikanische Muslime sind genauso amerikanisch wie jede andere Glaubensgruppe in diesem Land. Sie als einzige Quelle des Terrorismus auszumachen, ist eine Ungerechtigkeit.“

Wer jetzt annimmt, die beiden hätten es leicht gehabt, zueinander zu finden, seien sie doch die liberalsten Vertreter ihres jeweiligen Glaubens, irrt. Sowohl der Rabbi als auch der Imam gelten als orthodox, als Hardliner, als solche, die nicht alles gutheißen und jeden unterstützen. Umso unglaublicher ist ihre Freundschaft, umso seltener und kostbarer erscheint sie.

Rückkehr nach Wien.

“Wir haben gelernt, für die Rechte des anderen einzutreten“, sagt Shamsi Ali: “Ich kann mich auf Marc verlassen, dass er stolz an meiner Seite steht, wenn der Islam angegriffen wird und Islamophobie sich breitmacht. Genauso kann er auf mich zählen, dass ich es nicht toleriere, wenn jemand meines Glaubens den Holocaust leugnet oder antisemitischen Hass schürt.“

Und mit dieser Botschaft kehren die beiden dieser Tage an jene Stätte zurück, der Marc Schneiers Vater einst gerade noch entkam: Wien. Sie kommen als Vorbilder, als Menschen, die bewiesen haben, dass sich Gräben überwinden lassen. Und sie kommen, um an Gedenkveranstaltungen zur Pogromnacht teilzunehmen.

“Mein Vater hat in Erinnerung an diese schrecklichen Tage immer ein Zitat des Philosophen Edmund Burke verwendet“, sagt Schneier: “Alles, was es für den Triumph des Bösen braucht, ist die Untätigkeit der Guten.“

Copyright © 2025 Foundation For Ethnic Understanding. All rights reserved. | Privacy Policy